Moderne Windenergieanlagen (WEA) sind elastische Bauwerke, die durch ihren hohen, schlanken Turm ein extrem schwingungsfähiges Gebilde darstellen (1). Diese Bauweise bringt einige Hürden mit sich, welche die Windenergie schon seit ihrer Entstehung begleiten und die Ingenieure und Ingenieurinnen immer wieder vor Herausforderungen stellen. Darüber hinaus sind die zur Verfügung stehenden Flächen für den Bau von WEA begrenzt. Das Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) sieht eine Verteilung sogenannter „Flächenbeitragswerte“ auf die Länder vor. Demnach sollen bis Ende des Jahres 2027 1,4 % und bis Ende 2032 2 % der Bundesfläche für WEA ausgewiesen sein (2). Allerdings erweist es sich als herausfordernd ausreichend geeignete Flächen zu finden, da die Windenergie mit anderen Landnutzungen wie Landwirtschaft, Siedlungen und Naturschutz-gebieten konkurriert (3). Daher sollten die verfügbaren Flächen möglichst effizient und mit einer hohen Dichte an WEA genutzt werden. Eine übermäßige Anzahl an WEA innerhalb eines Windparks kann jedoch erhebliche negative Folgen haben, die es zu vermeiden gilt. Dabei treten nicht nur Leistungseinbußen, sondern auch höhere strukturelle Belastungen an den WEA auf, die auf turbulente Nachlaufeffekte – den sogenannten Wake Effekt – zurückzuführen sind. Dadurch wird ebenso das Schwingungsverhalten der Anlage beeinflusst, und es besteht die Gefahr des Durchlaufens kritischer Schwingungsfrequenzen (1).

In diesem Artikel wird anhand einer praktischen Untersuchung einer WEA gezeigt, wie sich der Wake Effekt auf das Schwingungsverhalten auswirkt.

Schwingungsarten

Bei einer WEA gibt es eine Reihe von Schwingungsarten, die bei der Auslegung berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen beispielsweise Rotorblattschwingungen, Triebstrangschwingungen, Turm-Gondel-Schwingungen und Schwankungen im Netz, die sich häufig gegenseitig beeinflussen.

Eine WEA kann durch unterschiedlichste Einflüsse zu kritischen Schwingungen angeregt werden. Daher muss im Rahmen der Auslegung nachgewiesen werden, dass bestimmte Grenzwerte für das Schwingungsverhalten unter definierten Bedingungen eingehalten werden (1).

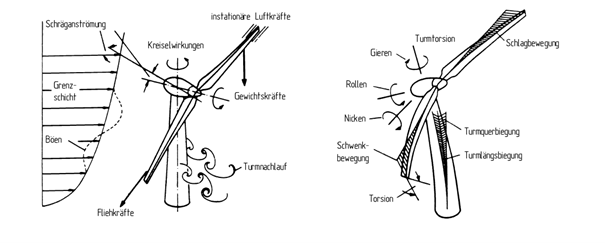

Dabei kann eine WEA in mehreren Richtungen ausgelenkt werden. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die schwingungsrelevanten Freiheitsgrade einer WEA und die jeweils anregenden Kräfte.

Abbildung 1: Schwingungsfreiheitsgrade einer WEA und deren anregenden Kräfte aus (4).

Rotorblattschwingungen

Rotorblätter neigen dazu in Schlagrichtung, Schwenkrichtung und als Verdrehung (Torsion) zu schwingen. Dabei ist die Bewegung in Schlagrichtung die am wenigsten gedämpfte. Von Bedeutung sind vor allem die Eigenfrequenzen, da diese das Gesamtsystem anregen können. Unterschieden werden die anregenden Frequenzen zwischen denen, die mit der einfachen Drehfrequenz des Rotors auftreten (sogenannte 1P Anregung) und solche, die mit der Anzahl der Rotorblätter multipliziert (sogenannte 3P Anregung bei drei Rotorblättern) auftreten. Bei den 1P Anregungen handelt es sich in der Regel um Kräfte aus Massenunwuchten wohingegen es sich bei den 3P Anregungen (bei Anlagen mit drei Rotorblättern) um umlaufperiodische Kräfte handelt. Dazu gehören unsymmetrische oder schräge Anströmungen des Rotors, Turmschatteneffekte, das periodisch wechselnde Biegemoment aus dem Eigengewicht der Blätter und die Effekte, die aus dem Höhenwindprofil resultieren (1).

Turm-Gondel-Schwingungen

Auch der Turm mit Gondel als Kopfmasse ist in der Lage in lateraler Richtung, in Rotorachsrichtung sowie als Turmtorsion in Schwingungen versetzt zu werden. Die Anregung des Turms erfolgt größtenteils durch das Verhalten der Rotorblätter. Allerdings kann der Turm auch durch turbulenten Wind angeregt werden. Vor allem die periodischen Rotorkräfte regen die Turm-Biegeschwingungen an. Daher ist die Lage der ersten Biegeeigenfrequenz des Turmes hauptsächlich zu den anregenden Frequenzen der Rotorblätter (1P und 3P) zu betrachten. Moderne WEA werden in der Regel entweder „weich-steif“ ausgelegt, wobei die Eigenfrequenz des Turm-Gondel-Systems zwischen der 1P- und 3P-Frequenz liegt, oder „weich-weich“, das heißt unterhalb der 1P-Frequenz. Die „weich-steife“ Auslegung hat sich als die wirtschaftlich effizienteste Methode etabliert (5). Somit muss allerdings beim Anlaufen bis zum Erreichen der Betriebsrotordrehzahl die Eigenfrequenz des Turms durchfahren werden, mit Gefahr der Resonanz (1).

Schwingungstechnische Visitenkarte einer WEA

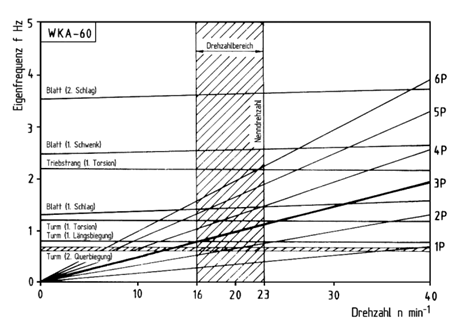

Bei der Auslegung einer WEA müssen die Schwingungen der Teilsysteme immer im Zusammenhang des Gesamtsystems betrachtet werden, da sich diese gegenseitig beeinflussen können. Der schwingungstechnische Charakter einer WEA wird in einem Resonanzdiagramm, bzw. im sogenannten Campbell-Diagramm festgehalten. Dieses stellt die „schwingungstechnische Visitenkarte“ der Anlage dar (1). Es ist vor allem wichtig zu beachten, dass sich die anregenden Frequenzen 1P und 3P nicht innerhalb des Betriebsbereich (Abbildung 2) mit der 1. Turmbiegeeigenfrequenz schneiden.

Abbildung 2: Beispiel eines Campbell Diagramms einer WEA mit „weich-steifer“ Turmauslegung aus (1).

Turbulenzintensität

In der Windenergiebranche ist die Turbulenzintensität ein wichtiges Maß zur Dimensionierung einer WEA. Diese beschreibt die Fluktuation der Windgeschwindigkeit gegenüber der mittleren Windgeschwindigkeit innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls. Eine hohe Turbulenzintensität, also eine unbeständige Windgeschwindigkeit, verursacht bei einer WEA höhere strukturelle Belastung (6).

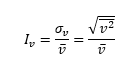

Zur Bestimmung der Turbulenzintensität einer Messreihe wird zunächst die mittlere Windgeschwindigkeit (‾v) für bestimmte Zeitintervalle berechnet. Daraus lässt sich ebenfalls die Varianz (‾v2), das Maß für die Schwankungen um den linearen Mittelwert, bestimmen. Schließlich kann aus der Varianz die Standardabweichung (σv) abgeleitet werden, welche Grundlage für die Ermittlung der Turbulenzintensität (Iv) ist (3).

In der Praxis stehen bei modernen WEA unter anderem die Mittelwerte und die Standardabweichung der Windgeschwindigkeit bereits in Form von „Supervisory Control and Data Acquisition“ (SCADA) Daten zur Verfügung. Diese werden in der Regel mit einer Frequenz von 1 Hz abgetastet und als 10 min Werte gespeichert (7). Somit können die Turbulenzintensitäten mithilfe der beschriebenen Formel sehr einfach berechnet werden.

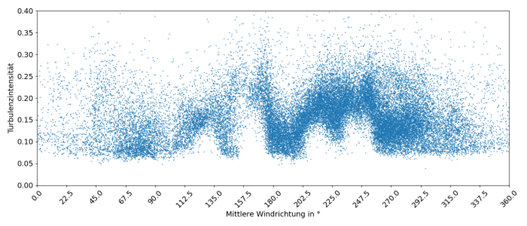

In Abbildung 3 sind die Turbulenzintensitäten einer WEA des Herstellers Nordex (2,4 MW) über die Windrichtung dargestellt. Die WEA befindet sich mit fünf weiteren Anlagen in einem Windpark und bildet die Grundlage für die Untersuchung, die im Rahmen der Masterarbeit „Untersuchung von Turm-Gondel-Schwingungen von Windkraft-anlagen in einer Parksituation“ (nicht veröffentlicht, 02.2025) durch den Autor durchgeführt wurde.

Abbildung 3: Berechnete Turbulenzintensitäten je Windrichtung anhand der SCADA Daten einer verschatteten WEA (eigene Darstellung).

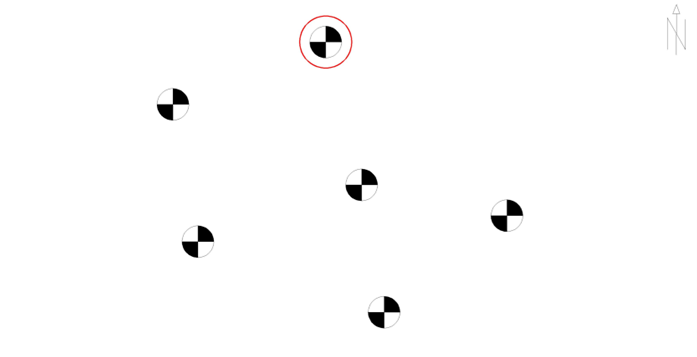

Im abgebildeten Sichtfeld der verschatteten WEA ist deutlich zu erkennen, dass bei den Windrichtungen, in denen sich die anderen Anlagen befinden, erhöhte Turbulenzintensitäten vorliegen. Dieses Phänomen resultiert aus dem Wake-Effekt. In der folgenden Abbildung 4 ist die Positionierung der WEA im Windpark schematisch dargestellt und die untersuchte Anlage rot markiert.

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Windparks (eigene Darstellung).

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Messung der Windgeschwindigkeit bei WEA in der Regel durch die Messsysteme auf der Gondel erfolgen, welche sich hinter dem Rotor befinden. Die Strömung ist somit durch den Rotor bereits beeinflusst. Jedoch lassen sich die Windrichtungen mit den erhöhten Turbulenzintensitäten aus der vorherigen Abbildung eindeutig zuordnen.

Der Wake Effekt

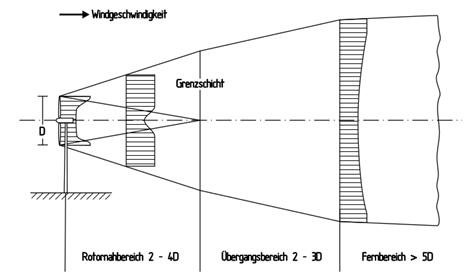

Bei der Nachlaufströmung von WEA handelt es sich um die durch den Rotor beeinflusste Strömung hinter der Rotorebene (1). Der Wind erhält durch den Rotor der WEA einen Drall und wird dadurch in eine drehende Bewegung versetzt. Aufgrund der Drehimpulserhaltung muss ein dem Drehmoment des Rotors entgegengesetzter Drall in der Nachlaufströmung vorhanden sein (1). Darüber hinaus weist die Nachlaufströmung eine verminderte Geschwindigkeit und eine erhöhte Turbulenz auf. Die Geschwindigkeitsabnahme hängt mit dem Schubbeiwert, dem Verhältnis von axialer Schubkraft zur Axialkraft des Windes der WEA zusammen, da dieser die Impulsentnahme aus der freien Strömung durch die WEA beschreibt (6). Trifft der Nachlauf auf eine benachbarte WEA wird von Verschattung oder Wake Effekt gesprochen. Dieser Effekt spielt eine wichtige Rolle und muss bei der Planung von Windparks berücksichtigt werden, da dies sonst zu negativen Auswirkungen führt:

- „Durch die verminderte Strömungsgeschwindigkeit im Nachlauf des Rotors verringert sich die Energielieferung der folgenden WEA.“(1)

- „Die im Rotornachlauf unvermeidlich erhöhte Turbulenz vergrößert die Turbulenzbelastung der nachfolgenden WEA mit den entsprechenden Folgen für die Ermüdungsfestigkeit. Auf der anderen Seite wird ihr stationäres Belastungsniveau durch die Abnahme der mittleren Windgeschwindigkeit verringert.“ (1)

Abbildung 5: Modellhafte Darstellung der Ausbildung der Nachlaufströmung bei WEA (1).

Wie schnell sich die reduzierte Windgeschwindigkeit des Nachlaufs wieder den Umgebungsverhältnissen anpasst, ist maßgeblich von der Umgebungsturbulenz abhängig. Außerdem ist der Schubbeiwert des Rotors von entscheidender Bedeutung für den Impulsverlust der Strömung nach dem Rotor und bestimmt damit das Ausmaß der Nachlaufströmung (1).

Einfluss des Wake Effekts auf das Schwingungsverhalten

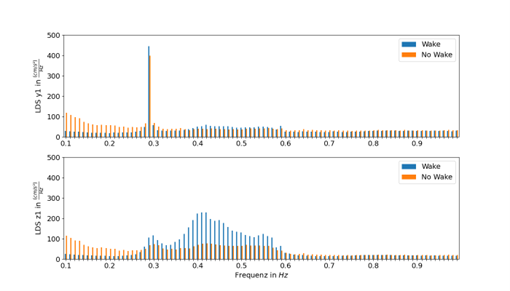

Abbildung 6: Vergleich der gemittelten Zeiträume unter „Wake“ und „No-Wake“ Bedingungen in lateraler (y1) und Achsrichtung (z1) (eigene Darstellung).

Die Ergebnisse der Untersuchung (Abbildung 6) zeigen, dass die Anlage im Betriebsbereich in beiden Richtungen, also in lateraler (oben) und in Rotorachsrichtung (unten) unter „Wake“ Bedingungen (blau) höhere Schwingungsamplituden aufweist als unter „No-Wake“ Bedingungen. Vor allem in Rotorachsrichtung ist der Effekt deutlich zu sehen, was damit zusammenhängt, dass sich der turbulente Wind durch die große Rotorfläche auf den Rotorschub der WEA auswirkt und diese in Schwingungen versetzt. Zusammenfassend bedeutet dies, dass die verschattete WEA durch die Nachlaufströmung einer benachbarten WEA stärker ins Schwanken gerät bzw. höhere Schwingungsamplituden erfährt.

Dennoch sollten bei dem Ergebnis einige Unsicherheiten berücksichtigt werden, die im Zusammenhang mit dieser Untersuchung einhergehen. Zunächst handelt es sich um einen Messversuch mit nur einer WEA. Somit wurden nur die Daten einer Messreihe untersucht. Der Zeitraum der Messung betrug dabei sechs Wochen, was dazu führt, dass die Anzahl der verglichenen Zeiträume unter „Wake“ bzw. „No-Wake“ limitiert sind. Darüber hinaus bestehen noch weitere Unsicherheiten, wie die Positionierung und das Kalibrieren der Beschleunigungssensoren.

Da die WEA auch über eigene Beschleunigungssensoren verfügt, sind diese ebenfalls in den SCADA Daten enthalten. Da die Abtastrate jedoch zu gering ist und die Daten nur als 10 min Datenpunkte verfügbar sind, ist eine genaue Auswertung nicht sinnvoll. Dennoch zeigt sich bei der Betrachtung der SCADA Beschleunigungsdaten der gleichen Messzeiträume, dass auch hier bei den verschatteten Betriebszuständen höhere Schwingungsamplituden vorliegen, wodurch das Ergebnis der Untersuchung bestätigt wird.

Fazit

Das Schwingungsverhalten von WEA und der Wake Effekt sind zentrale Aspekte in der Windenergie und stehen, wie viele Einflussfaktoren in diesem Bereich, in gegenseitiger Wechselwirkung. Die Untersuchung verdeutlicht, dass der Wake Effekt nicht nur die Energieausbeute nachfolgender WEA reduziert, sondern auch maßgeblich das Schwingungsverhalten beeinflusst. Insbesondere zeigt sich eine signifikante Zunahme der Schwingungsamplituden sowohl in lateraler als auch in axialer Richtung, was auf den Wake Effekt zurückzuführen ist. Diese verstärkte dynamische Beanspruchung kann langfristig die strukturelle Integrität der betroffenen Anlagen beeinträchtigen. Trotz gewisser Unsicherheiten in der Messmethodik unterstreicht die Analyse die Notwendigkeit, den Wake Effekt bei der Layoutplanung von Windparks sowie bei der schwingungstechnischen Auslegung einzelner WEA konsequent zu berücksichtigen.

Autor: Jonathan Wellnitz

QUELLEN:

(1) Hau, E. (2017). Windkraftanlagen. Grundlagen. Technik. Einsatz. Wirtschaftlichkeit (6. Aufl.). Springer Vieweg Berlin, Heidelberg, 2017.

(2) Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (2022). Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (sog. Wind-an-Land-Gesetz). Verfügbar unter: https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/Webs/BMWSB/DE/ExterneLinks/wind-an-land-gesetz.html. (abgerufen am: 02.07.2025)

(3) Umweltbundesamt (2023). Flächenverfügbarkeit und Flächenbedarfe für den Ausbau der Windenergie an Land. Abschlussbericht (Ausgabe 32/2023).

(4) F. Kießling (1984). Modellierung des aeroelastischen Gesamtsystems einer Windturbine mit Hilfe symbolischer Programmierung. DFVLR-Forschungsbericht.

(5) W.S. Van Zyl (2015). Dynamic behaviour of normally reinforced concrete wind turbine support structures. Journal of the South African Institution of Civil Engineering 2015.

(6) Robert Gasch und Jochen Twele (2016). Windkraftanlagen. Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb. Springer Vieweg Wiesbaden, 2016.

(7) J. Tautz-Weinert und S. J. Watson (2016). Using SCADA data for wind turbine condition monitoring–a review. IET Renewable Power Generation 2016.