Kaum eine Technologie hat einen so großen Anteil an der Energiewende der Europäischen Union (EU) wie die Windenergie. Mit einer installierten Gesamtleistung von 215 GW Onshore und 21 GW Offshore innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten (Stand 30.06.2025, (1)) ist die Windenergie längst zu einer tragenden Säule der europäischen Stromerzeugung geworden. Nach geltender Rechtslage soll die EU bis 2050 klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, soll bis zum Jahr 2030 35 % des Strombedarfs durch Windenergieanlagen (WEA) gedeckt werden (2). Die dafür notwendigen Voraussetzungen, wie Genehmigungsregeln und Netzausbauprogramme, werden zunehmend europäisch koordiniert.

Die zentrale Plattform der europäischen Windenergiebranche ist Windeurope (3). Als Interessenvertretung der Windenergiebranche versucht Windeurope, auf politischer Ebene bestmögliche Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie und die dazugehörige Infrastruktur zu schaffen. Außerdem werden Daten erhoben und aktuelle Zahlen zum Stand des Ausbaus der Windenergie in Europa und der EU veröffentlicht.

Der folgende Artikel analysiert auf Basis der aktuellen Daten von Windeurope den derzeitigen Stand der Windenergie in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union – sowohl im Hinblick auf installierte Kapazitäten als auch auf politische Zielpfade und strukturelle Herausforderungen. Dabei werden die Statistiken für den Windenergieausbau in Deutschland hervor-gehoben.

Der Windenergieausbau der EU-Mitgliedstaaten im Überblick

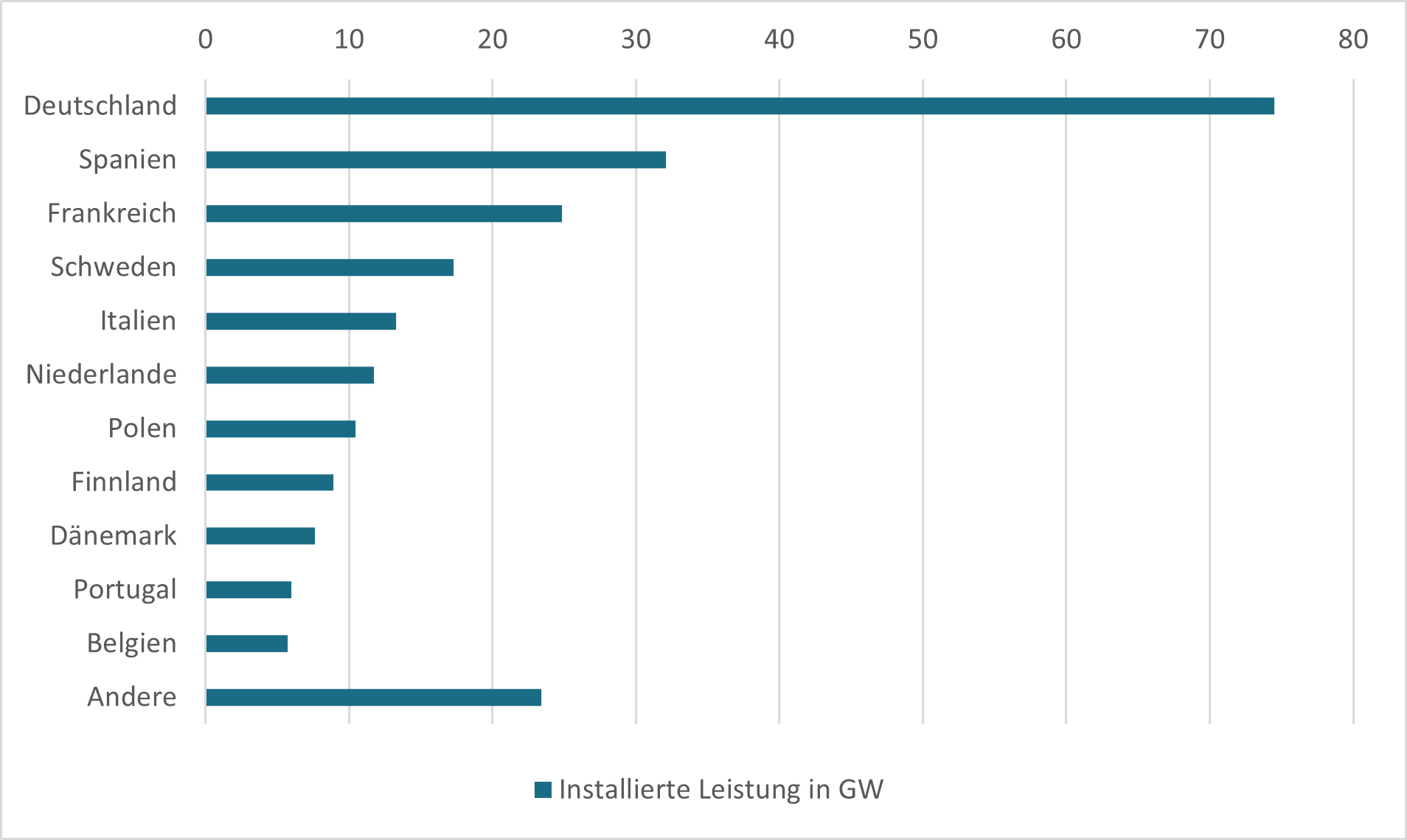

In Abbildung 1 ist die 2025 installierte Windleistung der EU-Mitgliedsstaaten (Stand 30.06.2025) dargestellt, welche sich über alle EU-Mitgliedsstaaten zusammen auf 236 GW summiert. Deutschland stellt mit über 74 GW den größten Anteil. Dahinter folgt Spanien mit 32 GW, Frankreich mit 24 GW und Schweden mit 17 GW bisher installierter Windleistung.

Abbildung 1: Installierte Windleistung der EU-Mitgliedsstaaten (Stand 30.06.2025, eigene, qualitative Darstellung nach (1))

Um die Klimaziele der EU erreichen zu können, wird den Prognosemodellen von Windeurope zufolge im Jahr 2030 eine installierte Windleistung von mindestens 425 GW benötigt (1). Mit diesem Zielwert können Rückschlüsse auf den jährlichen Ausbaubedarf von WEA gezogen werden. Ausgehend von der derzeit installierten Leistung von 236 GW (Stand 30.06.2025, (1)) ergibt sich ein notwendiger jährlicher Nettozubau von 34 GW, um bis 2030 eine in der EU installierte Windleistung von 425 GW vorweisen zu können. Abbildung 2 zeigt anhand des Nettozubaus der einzelnen EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2024, inwiefern der definierte Ausbaupfad bislang erreicht wird.

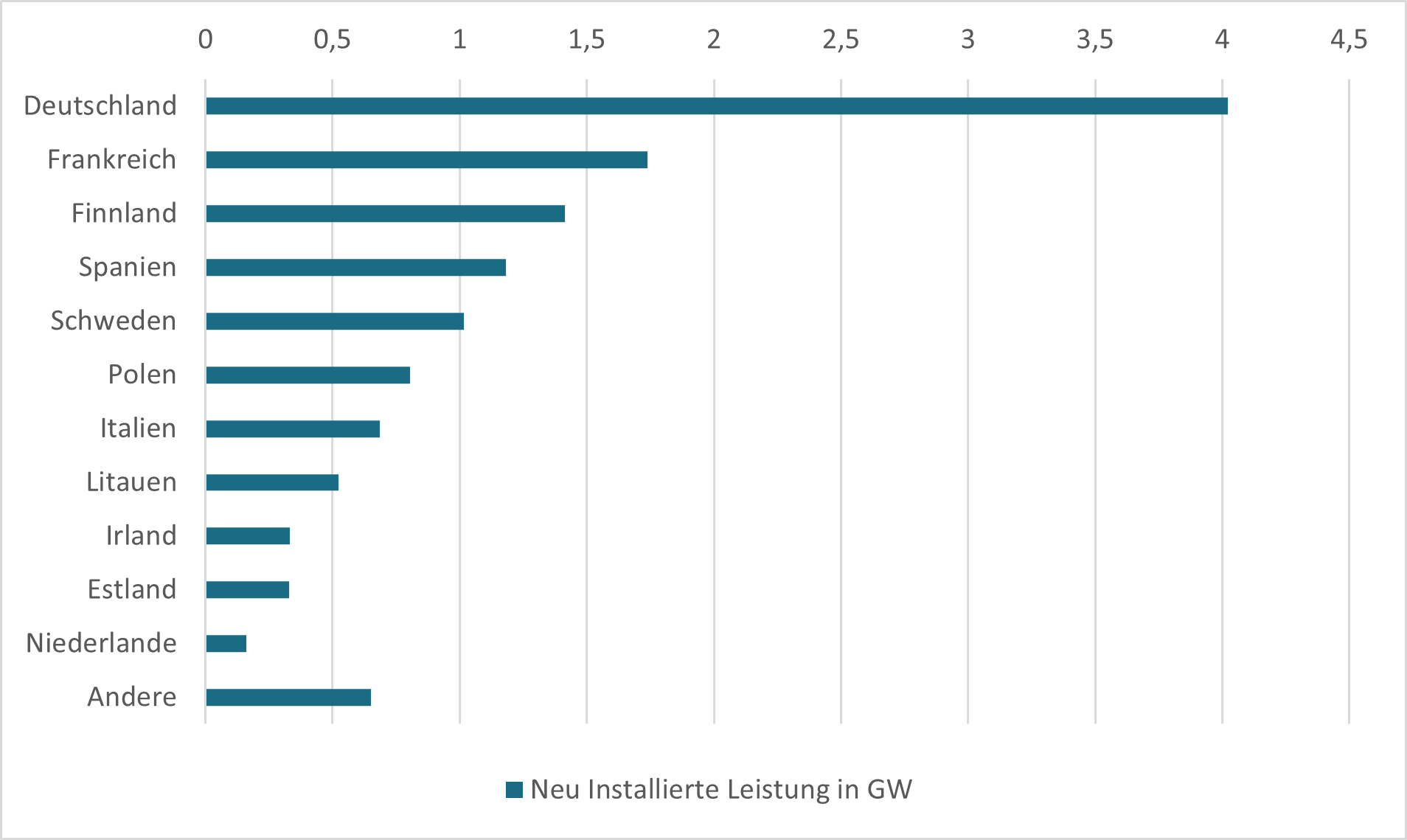

In der EU wurden 2024 insgesamt 12,9 GW Windleistung neu installiert. Den höchsten Anteil an diesem Zubau hatte Deutschland mit 4 GW. Frankreich konnte 1,7 GW und Finnland 1,4 GW zusätzliche Erzeugungskapazität aus Windenergie aufbauen. Dahinter folgen Spanien (1,2 GW), Schweden (1 GW) und Polen (0,8 GW) (4). Die neu installierte Leistung ist in Deutschland mit Abstand am größten.

Abbildung 2: 2024 neu installierte Windleistung der EU-Mitgliedsstaaten (eigene, qualitative Darstellung nach (4))

Es lässt sich außerdem feststellen, dass der Zubau der EU insgesamt 21,1 GW unter dem jährlich notwendigen Bedarf von 34 GW/Jahr liegt, welcher notwendig wäre, um die Klimaziele erreichen zu können. Innerhalb der EU zählt der Genehmigungsprozess für WEA zu den Hauptfaktoren, welche den Ausbau der Windenergie bremsen (1). Grundsätzlich können Genehmigungsverfahren vereinfacht, beschleunigt und digitalisiert werden, um den Ausbau auf das notwendige Niveau anzuheben (5). Dieser Aspekt wird im weiteren Verlauf des Artikels noch aufgegriffen. Die absoluten Zahlen der installierten Leistung und der Nettozubau geben Aufschluss über die Marktgröße des jeweiligen Landes, lassen jedoch weitere wichtige Aspekte außer Acht. So sind außer den absoluten Zahlen auch Bevölkerungsdichte, Stromverbrauch, Netzkapazitäten, Flächenverfügbarkeiten und nationale Fördermechanismen Faktoren, die sich auf den Windenergieausbau auswirken. Deshalb sollten neben den absoluten Zahlen stets auch relative Zahlen betrachtet werden. Abbildung 3 zeigt den Anteil des nationalen Stromverbrauchs der EU-Mitgliedsstaaten, welcher 2024 durch WEA gedeckt wurde.

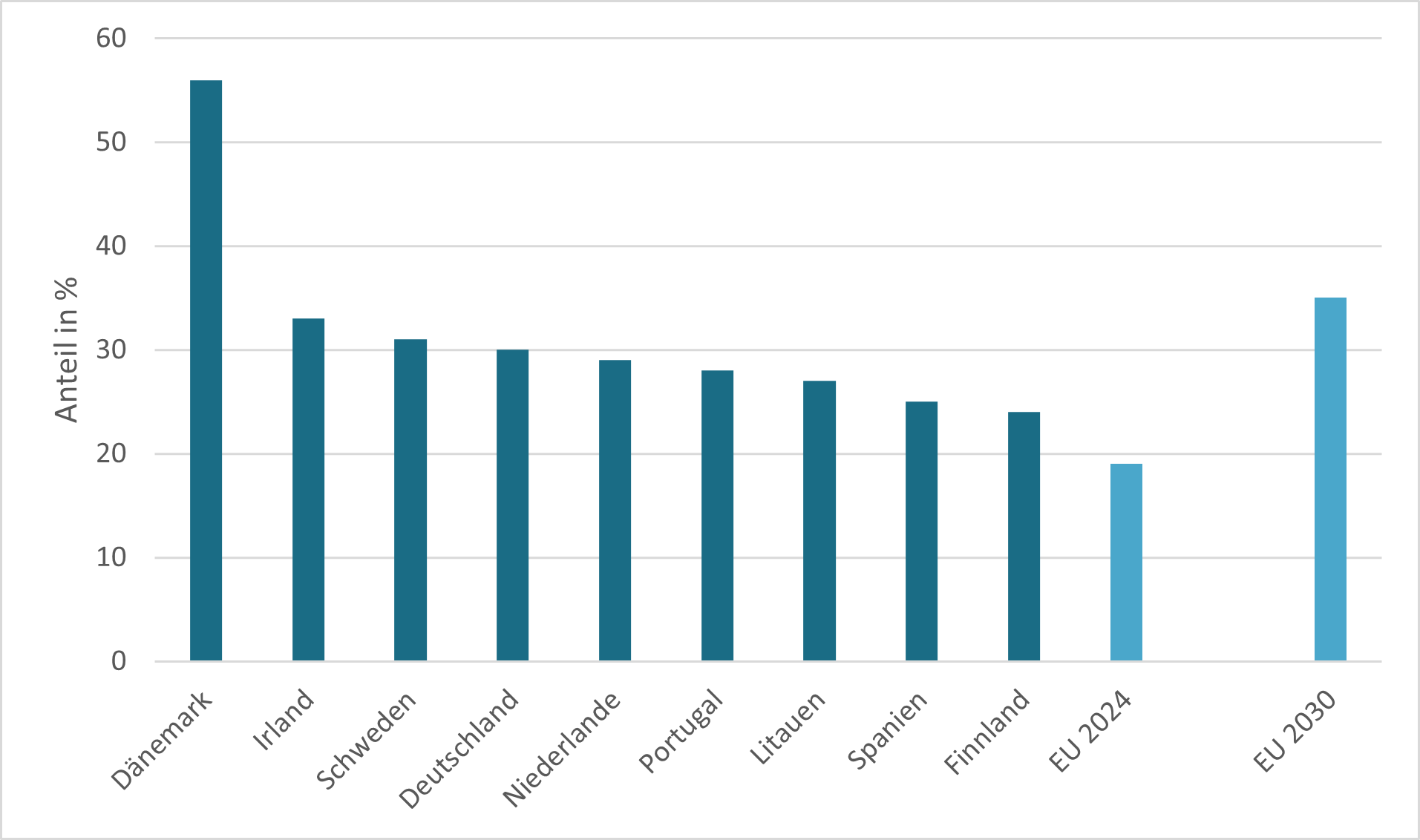

Den höchsten Anteil der Windenergie am nationalen Stromverbrauch innerhalb der EU hatte 2024 Dänemark mit 56 %. Dahinter lagen Irland mit 33 %, Schweden mit 31 % und Deutschland mit 30 %. Im Jahr 2024 deckten die EU-Mitgliedsstaaten im Durchschnitt 19 % ihres Strombedarfs durch Windenergie.

Abbildung 3: Anteil des nationalen Strombedarfs der EU-Mitgliedsstaaten, welcher 2024 durch Windenergie gedeckt wurde und Zielwert 2030 (eigene, qualitative Darstellung nach (2, 4)

Bei Betrachtung dieser Zahlen darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass die Stromproduktion aus Windenergie stark vom Wetter und den Windgeschwindigkeiten abhängt, welche sich auch innerhalb der EU teils erheblich unterscheiden. So sind vor allem Länder mit langen Küstenlinien führend was den Ausbau und die Nutzung der Windenergie angeht, da küstennahe Standorte für WEA aufgrund der stabileren Windverhältnisse vorteilhafter sind (6). Der Zielwert der EU, bis 2030 35 % des Strombedarfs durch Windenergie zu decken (2), kann künftig nicht nur durch den absoluten Zubau von WEA erreicht werden. Entscheidend wird es auch sein, den erzeugten Strom effizient nutzbar zu machen, was die Bedeutung einer integrierten Netzausbau- und Flächenplanung unterstreicht. Bislang wird der Zielwert der EU lediglich von Dänemark erreicht. Darüber hinaus zeigt das Beispiel Dänemarks, dass eine weitreichende Elektrifizierung anderer Sektoren in Kombination mit einem Stromnetz, welches diesen Verbrauch flexibilisieren kann, den Anteil der tatsächlich nutzbaren Windenergie signifikant erhöht (7). In Deutschland gibt es aufgrund der vorhandenen Industrie bislang vor allem Probleme mit dem Transport des erzeugten Stroms. Durch den starken Zubau der Windenergie in Norddeutschland wird dort vorrangig „Windstrom“ produziert. Da die Haupt-Verbrauchszentren der deutschen Industrie aber in Süddeutschland stehen, muss dieser Strom durch das Stromnetz über weite Strecken nach Süden transportiert werden (8). Bislang sind die Übertragungskapazitäten des Stromnetzes für die vorhandenen Strommengen und die zu überbrückende Distanz nicht ausreichend (8). Dies führte bisher häufig dazu, dass WEA, vor allem in Norddeutschland, abgeregelt werden mussten und stillstehen, obwohl sie Strom produzieren könnten.

Die strukturellen Herausforderungen der Windenergiebranche

Die europäische Windenergiebranche ist, wie aus dem vorherigen Absatz hervorgeht, mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert, welche den Ausbau der Windenergie verzögern und den Nutzen vorhandener Kapazitäten reduzieren. Zu den beiden zentralen Problemfeldern zählen:

• Begrenzte Netzkapazitäten, die dazu führen, dass der durch WEA erzeugte Strom nicht genutzt werden kann.

• Langwierige und komplexe Genehmigungsverfahren für WEA, die den Ausbau der Windenergie in vielen EU-Mitgliedsstaaten ausbremsen.

Um unter anderem diese Problemfelder zu adressieren wurde 2023 die RED III Richtlinie (9) durch die Europäische Union verabschiedet. Diese sieht vor, die Mitgliedsstaaten zum Abbau von Hemmnissen zu bewegen, indem sie diese gezielt adressiert. So soll sich der Ausbau der Stromnetze gemäß RED III zielgerichtet an dem Ausbau der erneuerbaren Energien (also auch der Windenergie) orientieren, um das erste Problemfeld zu lösen. Dafür plant die EU den Ausbau von Netzkapazitäten proaktiv auf den Ausbau von Erzeugungskapazitäten abzustimmen, um die Nutzbarkeit des erzeugten Stroms sicherzustellen. Der Ausbau von Interkonnektoren, also Verbindungen zwischen den Stromnetzen einzelner Länder, soll künftig ebenfalls in den Fokus der Netzplanungen rücken, um Überkapazitäten im Stromnetz innerhalb der EU weiterverteilen zu können. Diesbezüglich hat die EU bis 2030 das Ziel ausgerufen, dass jeder Mitgliedsstaat 15 % der eigenen Stromerzeugungskapazität über Interkonnektoren aus EU-Nachbarstaaten importieren können sollte (10). Dies trägt dazu bei, das Stromsystem der EU zusätzlich zu stärken und Stillstände von verfügbaren erneuerbaren Erzeugungs-kapazitäten zu vermeiden. Außerdem werden sowohl für WEA als auch für die Netzinfrastruktur Beschleunigungsgebieten geschaffen (9). In den Beschleunigungsgebieten ermöglichen verschlankte Zulassungsverfahren den schnelleren Aufbau benötigter Kapazitäten. Dies zielt auch auf das zweite Problemfeld, die Genehmigungsverfahren, ab. Auf Beschleu-nigungsflächen wird z.B. verhindert, dass ausstehende Genehmigungen von Behörden zu Verzögerungen im Projektablauf führen. Dazu wird in der RED III Richtlinie das Prinzip der stillschweigenden Zustimmung von Behörden eingeführt. Reißt eine Genehmigungsbehörde eine im Genehmigungsverfahren vorgesehene Frist, so regelt die RED III Richtlinie diesbezüglich, dass dies im Normalfall als stillschweigende Zustimmung gesehen werden kann. Dadurch kann verhindert werden, dass die Bearbeitungszeit von Behörden den Zeitplan einzelner Projekte gefährdet und Genehmigungsdauern insgesamt können so verkürzt werden. Auch sieht die Richtlinie vor, zu Beginn des Genehmigungsprozesses sogenannte Screenings durchzuführen, um Projektrisiken im Vorfeld zu identifizieren und das Risiko unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen minimieren zu können. Außerdem soll den erneuerbaren Energien, also auch der Windenergie, ein „überragendes öffentliches Interesse“ in der nationalen Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten zugeschrieben werden. Dies ist innerhalb der EU bislang ausschließlich in Deutschland der Fall (1). Das „überragende öffentliche Interesse“ soll zu vorteilhaften Genehmigungsentscheidungen für die Windenergie bei eventuellen Nutzungskonflikten und damit zusammenhängenden Abwägungen führen (9). Seit die Richtlinie 2023 erlassen wurde, unterscheidet sich die Umsetzung der Vorgaben über die Mitgliedsstaaten der EU teils erheblich. Deutschland gilt jedoch als positives Beispiel, da alle anderen Mitgliedsstaaten der EU die Anforderungen der Richtlinie bislang verletzten. Die in der RED III Richtlinie vorgesehene Frist von 24 Monaten für Genehmigungs- und Netzanbindungsverfahren für WEA wird aktuell von keinem anderen Land außer Deutschland eingehalten (1). Hierzulande werden Windenergie-projekte aktuell im Durchschnitt nach 18 Monaten genehmigt, was dazu führt, dass die Zahl der erteilten Genehmigungen für WEA in jüngster Vergangenheit stark gestiegen ist (1). Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 14 GW an Windenergie-projekten genehmigt, mehr als je zuvor (11). Dieser Wert wird 2025 vermutlich noch einmal übertroffen. Stand 21.10.2025 wurden im bisherigen Jahresverlauf in Deutschland 15,5 GW an WEA genehmigt (11).

Fazit

Insgesamt weist der Ausbau der Windenergie in der EU deutliche regionale Unterschiede auf. Große und bevölkerungsreiche Mitgliedstaaten wie Deutschland, Spanien und Frankreich haben absolut die höchste installierte Windleistung und führen auch die Statistik zum jährlichen Zubau an. Kleinere Länder mit im Verhältnis zur Landesfläche langen Küstenlinien, wie etwa Dänemark, können, auch aufgrund der dort ansässigen Industrie und des Gewerbes, bereits größere Anteile ihres nationalen Stromverbrauchs durch Windenergie decken. Strukturelle Herausforderungen, insbesondere begrenzte Netzkapazitäten und langwierige Genehmigungsverfahren, bremsen den zur Erreichung der Klimaziele der EU notwendigen Ausbau und den Nutzen bereits installierter WEA aus. Mit der RED III-Richtlinie hat die EU einen verbindlichen Rahmen geschaffen, um diese Hürden abzubauen und Planungs- sowie Genehmigungsprozesse zu beschleunigen. Deutschland zeigt dabei, dass eine konsequente nationale Umsetzung greifbare Erfolge ermöglicht: Rekordwerte bei den Genehmigungen belegen die Wirksamkeit einer klaren energiepolitischen Ausrichtung. Ob sich dieser positive Trend in den kommenden Jahren EU-weit fortsetzt, hängt entscheidend davon ab, inwieweit auch andere Mitgliedsstaaten die Vorgaben der RED III zügig und konsequent umsetzen. Nur wenn der Ausbau der Windenergie innerhalb der EU an Dynamik gewinnt, lassen sich die ambitionierten Klimaziele der EU realistisch erreichen.